この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

小中学校よりも長い夏休み・冬休みに子どもと何をして過ごせば良いか困ってしまうということはありませんか?

緊急事態宣言が発出されて幼稚園が休園になってしまったり、お天気が悪い日のおうち時間を乗り切るための遊びをご紹介します。

もちろん低コストで暇を潰せるのが大前提です!

子どもと一緒に粘土でミニチュアお子様ランチ作り

Eテレの『ニャンちゅうワールド放送局』でおなじみの、おねんどお姉さんが大好きな5歳の娘。そんな彼女が唐突に「お粘土がしたい!」と言いだしました。昼食を終えてやりたいことなく暇をもてあましていたので、おねんど案は即採用。

広告

contents

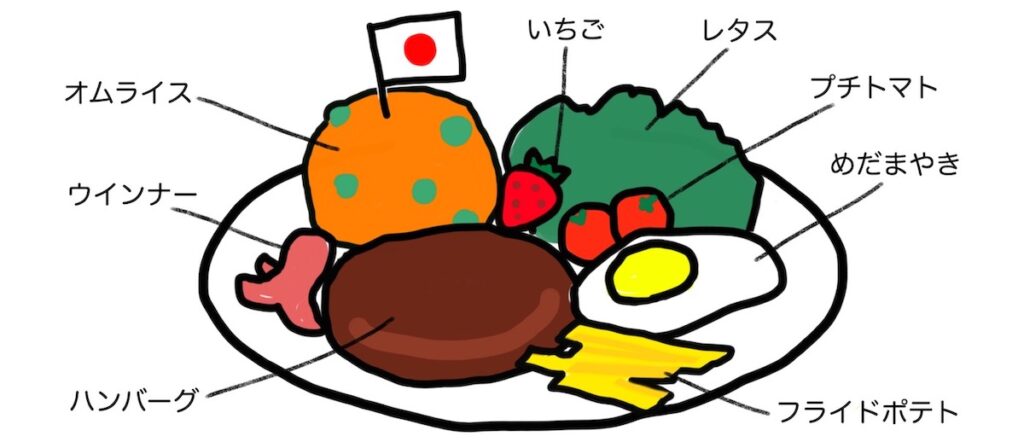

メニューを決める

さっそくお子様ランチのメニューを決めていきます。

ネットの画像検索を活用しつつ、子どもの好きなお子様ランチメニューを聞き取りしていきます。

むすめ

むすめ

スイートポテトは地味、エビフライは作り方が思いつかない、という理由で却下しました。

ちなみにミニチュアの作り方は自己流です。とにかく低コストで暇を潰すことが最優先であり、作品のクオリティーと作業効率は二の次です。

それでは必要な材料や道具を用意していきましょう!

粘土べら(なんでもOK)

筆

木工用ボンド

空き容器(お皿の型取りに使う)

軽量粘土(白)

水彩絵具(赤・茶色・

オレンジ・黄色・緑)

ラップ

ものさしorカッターナイフ

(↑写真を撮り損ねました…)

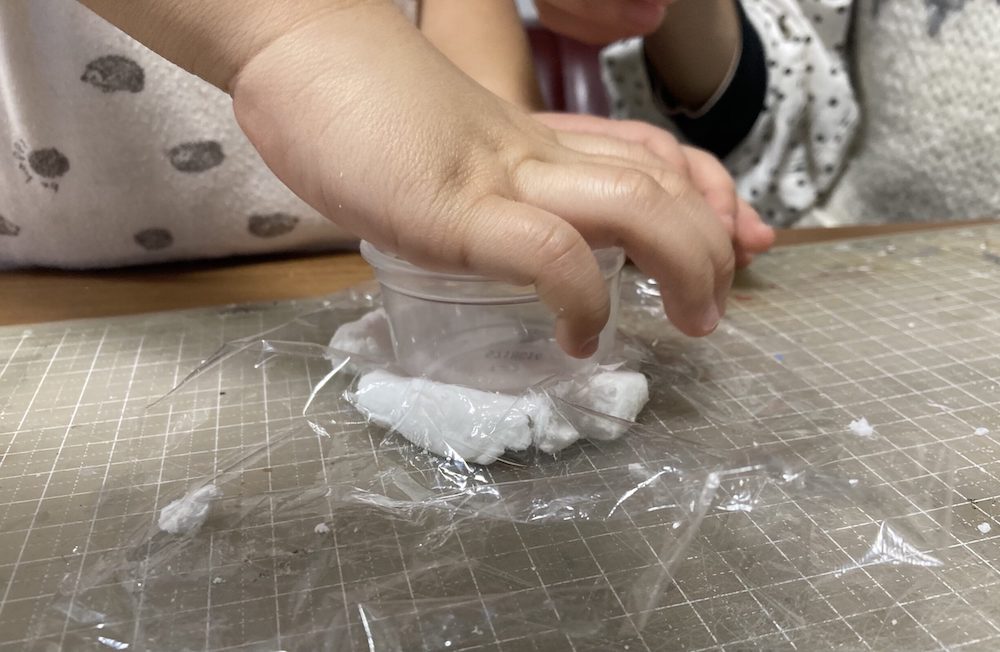

お皿をつくる

まずはお皿から作っていきましょう。

おうちにある適当な空き容器の底の型をとって、お皿の形を作ります。我が家では、容器の底の直径が4〜5センチくらいの小麦粘土が入っていた容器を使いました。

焼きプリンのカップやモズク酢のカップでもOKです。

お皿が小さいとお皿に乗せる食べ物も小さくなり、難易度が上がってしまいますのでご注意ください。

容器の底が覆えるぐらいたっぷりの量の粘土を、容器の底にくっつけて薄く広げていきます。

作りたいお皿の高さよりも高い位置まで型がとれたら、そっと粘土を容器から外します。

どうしてもくっついて剥がれないときは、容器と粘土の間にラップを挟むとよいです。

むすめ

むすめ

というわけで、二人分のお皿が完成しました!

あくまで暇つぶしであり宿題でもないので、子どもにとって難しい作業を頑張らせる意味はありません。できない部分はホイホイ代行しまくります。作品の完成度よりも母と子のストレスが少ない時間を大切に。

ハンバーグを作る

まずはハンバーグから作っていきます。

ここからは食べ物の色に合わせて、白い粘土に絵の具を混ぜて着色しつつ作ります。

親指の先くらいの量の粘土に、茶色の絵の具を適当な量を出してみます。

捏ねてみて色が薄いようでしたら、さらに絵の具を足してください。

滑らかな表面を指先で優しく撫でていると、表面が乾燥してきて程よく荒れます

画像左が私作、右が娘作。

これで2センチちょっとの小さなハンバーグの完成です。

フライドポテトを作る

続いてフライドポテトを作ります。

ハンバーグに使った量と同じくらいの量の粘土に、黄色い絵の具を混ぜてよく捏ねます。

めだまやきを作る

目玉焼きは、白身の部分と黄身の部分を別々に作ります。

まずは、土台となる白身から。ハンバーグより一回り小さいくらいの大きさになるように粘土の量を調節します。周りを薄く伸ばしますが、白身の中心あたりは少し厚みを残すと新鮮タマゴの目玉焼きっぽくなります。

綺麗な楕円形ではなく、歪な形のほうがリアルです。

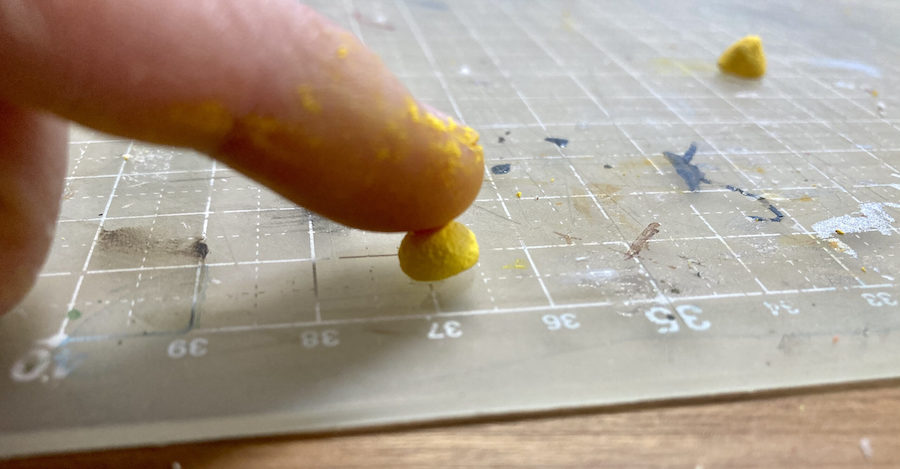

次に黄身を作ります。

小指の先くらいの少量の粘土を、黄色の絵の具で着色します。

白身の大きさと比較しながら大きさを決めます。

押さえると潰れてしまうので白身と黄身を無理にくっつける必要はありません。乾燥後にボンドで貼りましょう。

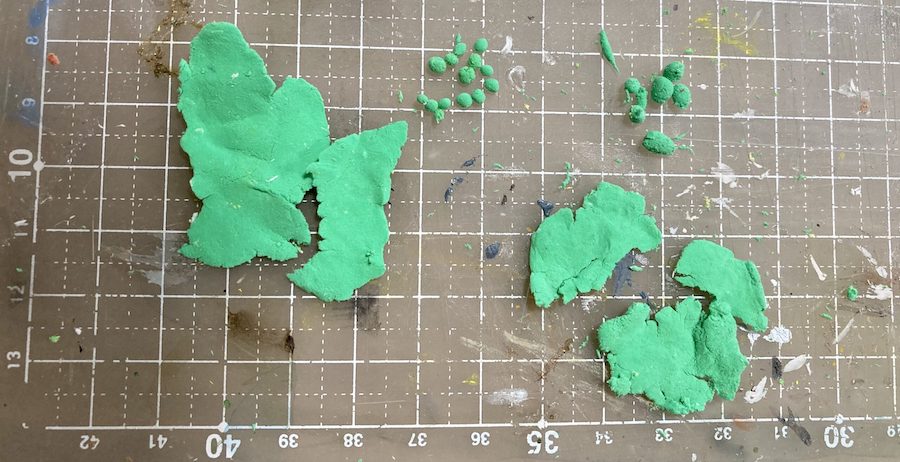

レタスとグリンピースを作る

本日最後はレタスを作ります。せっかく粘土を緑色に着色するので、ついでに次回製作するオムライス用のグリンピースも作っておきましょう。

親指の先くらいの量の粘土を緑色に着色したら、まずはグリンピースを7個くらい作っておきます。目標はゴマ粒の大きさです。

残りの粘土はラップに挟んで極限まで薄く伸ばします。

とにかく薄く、破れていたり、ヒビが入っていたりするとレタスっぽさがUPします。レタス作りは、ほどよく不器用な子どものほうが上手です。

ここまでの作業で、おしゃべり時間も含めてだいたい一時間半くらいです。

長時間になると子どもも飽きてきますし、大人も目・肩・腰が凝ってくる頃なので、初日の作業はこのあたりでおしまいです。

次回はオムライス、ウインナー、プチトマト、いちごを作ります。

最後までご覧いただきありがとうございました。